ヘッドロックでのゲームづくりを語る

スマホゲームからメタバース。

環境が変わることで見えてくる面白さ。

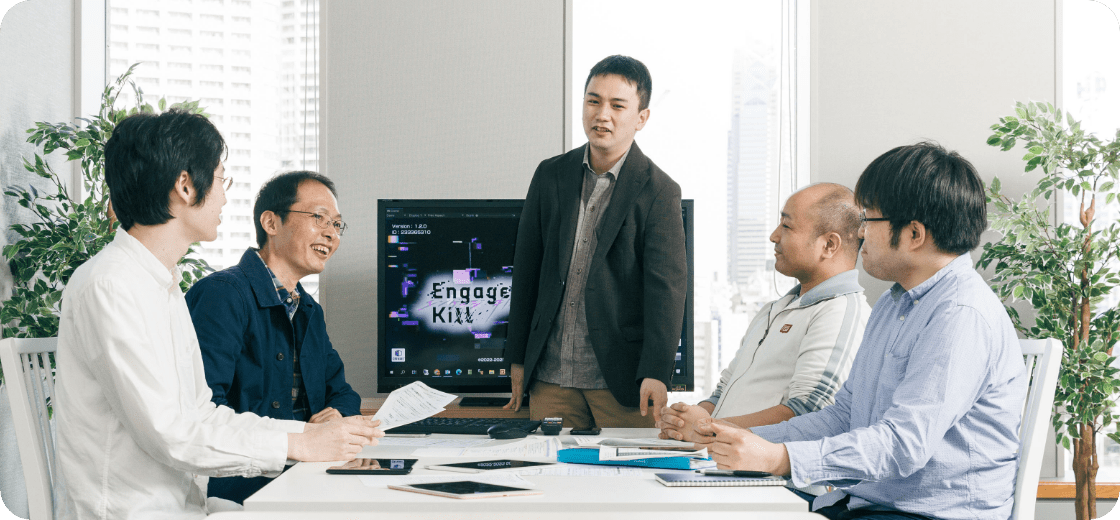

プログラマー×プログラマー

先輩後輩の間柄として、数々のプロジェクトを一緒に歩んできた2人。

共に過ごした日々のこと、仕事や会社のこと、いろいろと語ってもらいました。

Member

-

- T.K.

- ゲームエンジニアリング部

プログラマー - 入社14年目(先輩)

-

- R.H.

- ゲームエンジニアリング部

プログラマー - 入社8年目(後輩)

プログラマー×プログラマー

先輩後輩の間柄として、数々のプロジェクトを一緒に歩んできた2人。

共に過ごした日々のこと、仕事や会社のこと、いろいろと語ってもらいました。

T.K.さんとは、『乖離性ミリオンアーサー』の運用プロジェクトが始まりですかね。

R.H.は運営プログラマーとして、入社当初から参加していたよね。約2年後に私がクライアントプログラマーのリーダーとして入って、そのままR.H.の教育係も引き継ぐ形で関係が始まりました。

最初にT.K.さんから言われたのは、「とりあえず、スケジュールつけろ」と。当たり前といえば当たり前のことですが、プロジェクトには締めがたくさんあるので大事なんですよね。

既にタイトルがリリースしている運用中のプロジェクトの場合、新しいイベントや機能の追加などのスケジュールががっちり決まっているからね。プログラマーの役目はデザイナーやプランナーの「これがやりたい」を最終的に受け取って設計・実装すること。スケジュールに間に合わせるためにも、1つ1つの作業に優先順位をつけて、しっかりと作業時間を確保できるよう、進捗をチェックしていく必要があります。R.H.はそれが少し苦手でした。

記録をつけて進捗の確認をしっかりするようにしたら、だんだんと1人で作業を完遂させる能力が身についていったように思います。T.K.さんには、仕事の仕方に加えて、細かいミスなどもチェックしていただきました。

どうしても1人で気づけない部分はあるからね。他の人から見たら問題がある部分というか。ゲームエンジニアリング部全体としても一度作ったソースをさらによくするリファクタリングには注力しています。機能追加などで煩雑になったソースコードを整理して可読性を上げることで、処理が早くなりますし、ゲームのクオリティアップにも繋がります。そういう意味合いからコードのレビューをし合うことで、チーム全体としてもスキルアップできたように思います。

リファクタリングの重要性はずっと言ってましたよね。

新しいシステムを作った後も、いろいろなものがくっついてきますからね。例えば、1つのアイテムにしても、後から次々と機能が追加されて、すごくもったりしたソースコードになってしまうことも。それを改めて作り直すと、見やすくなりますし、処理的にも早くなることが多いので。

運用側の感覚だと「ここ、ちょっと直さなきゃ」という時に、前の人が書いたコードが簡潔に書かれているとすごく読みやすいです。すぐ意味がわかるというか、本の目次みたいに読みたい内容にすぐ飛べるみたいな。バラバラに書かれたコードは、あっちこっちと3ページくらい読んで、やっと意味がわかるみたいなつくりですから。目次1ページ見れば理解できるくらいに、整理されたソースコードが理想ですかね。

ソースコードを読んだだけではプログラムが何をしているのかわかりづらいこともいっぱいあります。そういった部分にコメントをつけて、ちゃんと後に読む人のことを考えてフォローしてあげられる人にもセンスを感じますね。

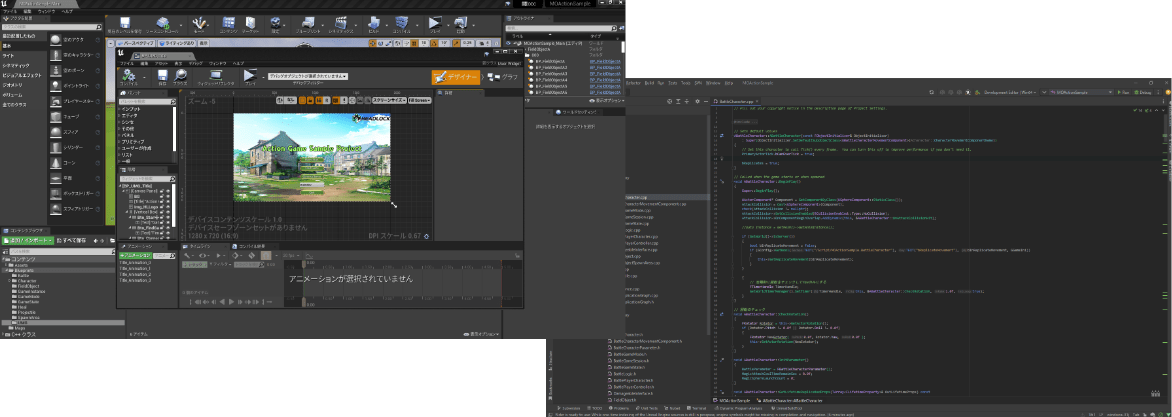

『乖離性ミリオンアーサー』のサービス終了後に異動したのが、研究開発をメインとしたR&Dの部署でした。Unreal EngineやBabylon.jsといったヘッドロックで今まで使っていなかったゲームエンジンの検証やデモ開発を担当していました。

自分は別のプロジェクトを経て、R.H.の1年後にR&Dに異動。そのうちにUnreal Engineの案件をとることができて、R&Dチームがそのまま引き継ぐ形で新しいプロジェクトを立ち上げることに。自分がエンジニアのリーダーとなり、R.H.にもメンバーになってもらいました。

リーダーとメンバーという最初の頃の形に戻りましたね。

新プロジェクトは、メタバースタイトルのプロトタイプ開発。最初の半年は、ECとゲームをリンクさせる上で必要な技術検証やテストを進めていました。それから本制作に入り、メタバース空間でショップを作ったり、細かい機能の具体的な実装をしたり。ゲームは操作性の面から効率的に作っている部分があるんですけど、メタバースは商品購入のちょっとした動作でも派手に豪華に見せるというか。いかにゲームっぽさを出さないかが難しかった点でしたね。

メタバースのプロジェクト終了後は、また2人で異動に。コンシューマー向けの対戦アクションオンラインゲームの開発プロジェクトに参加中です。私は敵キャラのキャラクターAIと演出を担当しています。

私は、ゲーム全体でどう遊ぶかというルール部分を担当しています。戦闘時のマップやプレイ中に起こるイベントなどの基盤づくりをしている感じですね。

なんかヘッドロックといえばMMORPGなのに、メタバースやったり、コンシューマやったり、完全に僕らは亜流って感じですね、いつか主流をとりましょう!(笑)

R.H.は最初に運営タイトルからスタートして、R&Dを経てだんだんと開発に関わるようになってきたよね。運営と開発の面白さの違いって感じることある?

そうですね、運営には運営の面白さがありますけど、開発の方は選択肢が多い気がします。そもそもどういう技術で動かすのかを、自分で調べて選ぶという場面が多いのは大変ですけど、面白いです。毎年の考課でも「開発したいです」と伝えていたので、嬉しい悲鳴なんですけど。

出会った頃のR.H.は足りない部分も少なくなかったけど、本人の変わりたいという意識が強かった。自分の気づかないところを指摘されると、自分なりにちゃんと改善しようと動いてきたのが、今のR.H.に繋がっているんじゃないかな?

ありがとうございます。T.K.さんはヘッドロックの良さってどんなところにあると思います?

「新しい創造」という理念を掲げているように、挑戦できる環境はあるよね。結構フランクな会社なので、「やるな」と言われることはまずない。E3やCEDECの勉強会などお金のかかるイベントにも参加させてくれたし。そこで得たことがR&Dの開発やUnreal Engineの案件獲得にも繋がっていると思います。R.H.はどう?

融通が聞く会社だと思います。テレワークに移行するのも早かったですし、病院とかの予定も調整がしやすいです。

家の事情で早退や遅刻してもガミガミいう人もいないし、悪い評価にもつながらない。その人の仕事を評価するという評価体制に変わってきています。例えば、新しく入社される方で、家庭の都合上、どうしてもこの曜日は出社できないという事情があっても、それが採用しない理由にはならない。あくまで本人の実力を見ていますし、社員1人1人が仕事しやすい環境というのを会社が積極的に提供してくれていると思います。

スキル面でもスタート時点からはそこまで高いレベルを求めていないですしね。

学校で学べる最低限の知識は必要だけど、実務的な技術は入社してから身につけられるからね。R.H.って、今後の目標とかないの?

MMORPGの会社だと思って入社したので、やはりその開発に関わりたいです。昔からゲーム好きの人が集まっていろいろ遊べるコミュニティ的な空間が好きで、今までにない独自の世界観でそういう空間が作れたら楽しいかなって思います。T.K.さんは、どうですか?

メタバースのプロジェクトの時からディレクター兼プログラマーとして関わらせてもらっているけど、もっとマネジメントの方に注力していきたいです。やっぱり自分の作りたいゲームを実現するには、ディレクターやプロデューサーの立場にならないとできない。

その時もまたプロジェクトに呼んでくださいね。

考えておきます(笑)

企画×ゲームエンジニアリング

2024年3月卒業見込みの方

業務経験のある方